|

|

Si sono fatti nomi, sono state citate tendenze e poetiche

nel tentativo di spiegare la pittura di Antonio Papasso: e in

ognuna delle esemplificazioni il motivo di fondo sul quale i

vari passaggi si andavano organizzando (anche tecnicamente)

sembrava accerchiato, sempre più avvicinato, ma per

oscillazioni, quasi che la più segreta natura di una

ricerca tutto sommato coerente non si lasciasse affrontare per

definizione diretta.

Si sono fatti nomi, sono state citate tendenze e poetiche

nel tentativo di spiegare la pittura di Antonio Papasso: e in

ognuna delle esemplificazioni il motivo di fondo sul quale i

vari passaggi si andavano organizzando (anche tecnicamente)

sembrava accerchiato, sempre più avvicinato, ma per

oscillazioni, quasi che la più segreta natura di una

ricerca tutto sommato coerente non si lasciasse affrontare per

definizione diretta.

Che la zona in cui Papasso si muove sia - genericamente -

quella dell'informale è indubbio, ma con connotazioni

assai particolari. È il momento della chiarificazione non solo

tematica direi che debba essere individuato attorno al tempo, e

al titolo, delle "genealogie".

È qui, credo, che Papasso libera con sempre maggiore

consapevolezza motivi interiori e metodologia conpositiva,

facendo coincidere intenzioni e risoluzioni.

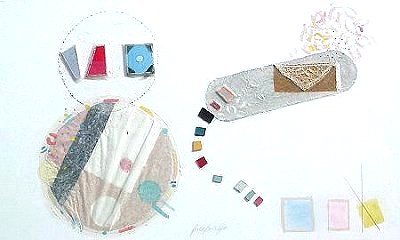

Nel separare la campitura dal segno, nel rinunciare alla

forte propensione lirica ma non scartando nemmeno

l'interferenza

dell'inquietudine, in altre parole accettando come necessaria

(in termini dialettici) la messa in discussione di una

eventuale nostalgia estetizzante attraverso la persistenza di

un malessere diffuso non ancora evidenziato ma pressante (come

accade in ogni meccanismo di attrazione e ripulsa, di

liberatorio abbandono e resistenza e rifiuto del processo di

analisi di una condizione) Papasso distingue,

nell'informalità vagamente panteistica della sua opera

precedente, il rappresentativo (la suggestione emotiva) e la

struttura affidando al rappresentativo i colori e le materie,

che restano indizio di affettuose tenerezze, allusioni ad una

condizione pacificante liricamente tradotta, ma lasciando alla

nervosità del segno, quasi una scrittura automatica, il

compito di sensibilizzare, o perfino "irritare" le forme.

Per

questo le opere più recenti di Papasso si presentano

così ambiguamente, esponendosi, da un lato, come esempi

di una variazione dell'informale e, dall'altro, per una sottile

e tuttavia difficilmente negabile tensione narrativa

(articolazione di un "discorso" tutto interno, esposizione di

una tesi: quella delle "genealogie", processo di

proliferazione, di continua nascita, di ciclicità anche

rituale sottolineata dal fare creativo), come esempi di una pittura che si offre

come pagina leggibile e insieme come metodo di lettura, non

escludendo qualche correlazione di tipo surreale.

Roberto Sanesi(*)

|

Roberto Sanesi (Milano 1930-2001). Poeta e critico italiano. Studioso di letteratura anglo-americana (Poeti americani 1900-1956, 1958; Dylan Thomas, 1966; La valle della visione, 1985), ha svolto intensa attività di traduttore (J. Milton, W. Blake, Th. S. Eliot) e ha tradotto antologie della poesia inglese del Seicento e del Novecento. Numerose le raccolte poetiche. |